キルヒホッフの第1法則とは

回路のある分岐点で、「流れ込む電流の総和」と「流れ出す電流の総和」は等しい。

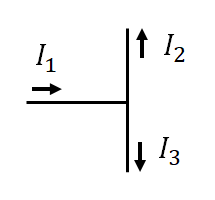

というもので、これはつまり↓の図において、

分岐点

$I_1 = I_2 + I_3$

であるという、当たり前じゃんそんなの。というようなものです。

キルヒホッフの法則!とか言って意識すると構えてしまいますが、

直流回路の問題に取り組むなら勝手に使ってる事の方が多いです。

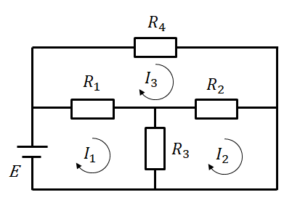

キルヒホッフと言えば、↓のようなループ電流のイメージがあるかもしれませんが、

これは「ある閉回路で電位差の和は0」という、

キルヒホッフの第2法則の方で使う考え方です。

普通に直線の矢印で電流を表すのは、枝電流法というのに対し、

ループを書くのは閉路電流とかループ電流とか網目電流とか呼ぶようです。

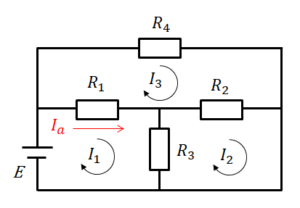

$R_1$に流れる電流$I_a$は、

$I_1$ではなく、$I_1-I_3$です。